В 1900 г. только что окончивший Михайловскую артиллерийскую академию капитан Федоров назначается в Артиллерийский комитет Главного артиллерийского управления (ГАУ) в должности делопроизводителя Оружейного отдела. Прочтет современный читатель слово «делопроизводитель» и встанет перед его мысленным взором эдакая канцелярская крыса, Акакии Акакиевич в погонах артиллерийского офицера… На деле же в должностные обязанности Федорова входила подготовка всех вопросов, обсуждавшихся на заседаниях отдела. Он был, как тогда называли, «докладчиком» по стрелковому вооружению пехоты, то есть не только находился полностью в курсе всех дел, но и активно участвовал в формировании технической политики в области стрелкового вооружения. Работа эта требовала, кроме всего прочего, глубокого проникновения в историю, что и подтолкнуло Федорова к его первым научным изысканиям.

Имея доступ к архивам ГАУ и фондам Артиллерийского музея, размешавшегося тогда на Литейном проспекте, он взялся за приведение в порядок архивных материалов Управления. Итогом стали публикации его первых научно-исторических работ (1901 — 1904). Но эти исследования были для Федорова скорее побочным результатом деятельности, дававшим пищу для размышлений о перспективах дальнейшего развития и совершенствования стрелкового оружия. Ведь через его руки проходили не только музейные экспонаты, но и самые последние образцы стрелкового вооружения. А именно в то время начинало развиваться автоматическое стрелковое оружие.

В 1907 г в петербургском издательстве «Родник» выходит книга Фёдорова «Автоматическое оружие» — первое отечественное издание, с энциклопедической полнотой представившее тогдашнее состояние этого вида вооружения. Эпиграфом к своему труду Федоров взял слова автора опубликованной за пять лет до этого в Вене работы «Принципиальные особенности автоматического огнестрельного оружия (Die principiellen Eigenschaftcn der automatischen Feuerwaffen)»:

«В настоящее время никто не сомневается, что мы стоим накануне принятия автоматически-действующего ручного огнестрельного оружия -этого оружия недалекого будущего». (Стоит yточнить, что автором названной работы, скрывшимся под патриотическим псевдонимом Кайзертрей — «Верный Императору» — был известный австрийский оружейник Карел Крика, сын Сильвестра Крики, автора казнозарядной винтовки, состоявшей на вооружении русской армии в конце 60-х — начале 70-х гг. XIX в.) А заканчивалась книга Федорова полными тревоги словами самого Владимира Григорьевича: «Энергичные работы по выработке разнообразных образцов автоматического оружия, которые производятся в иностранных государствах и подтверждением которых служит многочисленный ряд систем, описанных нами в настоящем труде, заставляет и нас принять всевозможные меры ДЛЯ того, чтобы новое массовое перевооружение иностранных войск не застало бы нас врасплох».

К тому времени Федоров уже второй год (с января 1906) работает над созданием самозарядной винтовки собственной конструкции. Пять лет спустя в 1911 г. винтовка Федорова была представлена на предварительные испытания комиссии. (Интересно, что согласно программе испытаний стрелять из представляемого образца должен был сам изобретатель: страдать в случае разрывов оружия должен был его автор! Объем испытаний составлял 4000 выстрелов; ряд проверок дошел и до настоящего времени — стрельба под большими углами возвышения и склонения: стрельба с сухими деталями и в условиях запыления.) По результатам комиссионных испытаний винтовку Федорова рекомендовали на испытания полигонные, для чего заказали 10 экземпляров на Сестрорецком оружейном заводе.

Всего с 1908 по 1914 г. комиссия испытала 14 образцов русских и зарубежных конструкторов: в числе последних были и такие «гранды» как Браунинг и Маннлихер. И лишь ОДИН из этих образцов прошел все этапы испытаний — комиссионные, полигонные и войсковые — винтовка конструкции Федорова. Результаты для того времени она показала отменные: на полигонных испытаниях средняя частота задержек в нормальных условиях составила 1,66 процента (более чем через 20 лет на вооружение Красной Армии будет принят винтовка Токарева с процентом задержек 3,9!)

В 1912 г. работа Федорова по созданию самозарядной винтовки была отмечена Большой Михайловской премией, присуждавшейся раз в пять лет за наиболее выдающиеся работы в области артиллерии. Конструкция Федорова в значительной мере отражала тогдашний уровень оружейной техники. Из пятнадцати образцов самозарядных винтовок, описанных Владимиром Григорьевичем в книге «Автоматическое оружие», девять работали на принципе использования энергии отдачи ствола; а из шести конструкций, отнесенных им к «вполне оконченным системам» пять использовали именно этот принцип.

В соответствии с этим и сам Федоров, рассматривая особенности устройства автоматической винтовки и, в частности,систему автоматики и запирания, склоняется к мысли, что «для автоматических ружей в виду значительно больших давлений пороховых газов для устранения возможности разрыва гильз — необходимы затворы, надежно сцепленные со стволом, необходим подвижный ствол, двигающийся вместе с затвором все время, пока пуля не оставит канала ствола».

А ставший сейчас практически общепринятым принцип использования энергии отводимых из канала ствола пороховых газов в то время был представлен всего двумя системами: винтовкой братьев Клер и образцом Маннлихера 1900 г. Да еще ротмистр австровенгерской армии Адольф фон Одколек безуспешно предлагал военным ведомствам разных стран свои патент на пулемет с отводом пороховых газов, который ему в конце концов удалось пристроить на французскую фирму «Гочкисс».

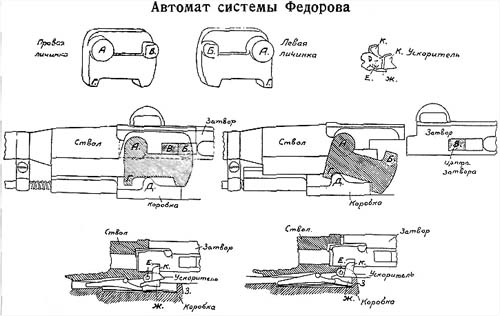

Симметричное запирание затвора качающимися защелками, использованное Федоровым, также имело аналоги в современных ему образцах — в винтовках системы Mayзepa и Галле. В то же время, в отличие от них, защелки у федоровской винтовки качались в вертикальной плоскости, а не в горизонтальной. Да и компоновка системы автоматики была достаточно новаторской: Федоров отказался от подвижной ствольной коробки, изменил конструкцию казенной части ствола, предусмотрев в ней посадочные поверхности для соединения с запирающими элементами.

Одним из первых конструктор пришел к использованию ускорителя затвора для повышения надежности работы автоматики. Несущая ствольная коробка, направляющая движение основных деталей, с ограничением перемещения затвора в жесткий затыльник и прикрытая сверху отъемной крышкой — все это стало впоследствии характерными для отечественных образцов особенностями компоновки — от винтовки Симонова обр. 1936 г до конструкций Калашникова. Еше один элемент — крепление вращающейся чекой (так фиксировалась крышка ствольной коробки на винтовке Федорова) широко использовал в своих конструкциях С.Г.Симонов.

В 1911 г. Федоров начинает заниматься проблемой, которую уже обозначил в работе «Автоматическое оружие» — проблемой нового патрона для самозарядной винтовки. Анализируя опыт русско-японской войны, когда расход патронов в сражениях стал исчисляться миллионами штук, он приходит к однозначному выводу о необходимости снижения веса патрона, что неразрывно связано с уменьшением калибра оружия.

«Необходимость уменьшения веса патрона требует уменьшения калибра, и с этой точки зрения при перевооружении армии новым автоматическим оружием необходимо принять 6 1/2 миллиметровый калибр, несмотря на приписываемую ему, но однако не подтвержденную вескими указаниями и наблюдениями, меньшую убойность, меньшее ранящее действие» -так писал он в указанной работе.

Будучи членом комиссии Оружейного отдела, образованной для выбора рационального патрона для самозарядной винтовки. Федоров принимает непосредственное участие в исследованиях по определению наивыгоднейших баллистических характеристик патрона. Он анализирует полученные экспериментальные данные, обобщает их, сообщает на заседаниях комиссии, намечает дальнейший порядок работы. Полученные результаты Федоров использует для разработки малокалиберного (6,5-мм) патрона с улучшенной баллистикой.

Эта работа была завершена к 1913 г. одновременное переработкой конструкции винтовки под новый патрон. 6,5-мм винтовка успешно проходит комиссионные испытания, по результатам которых было заказано 20 винтовок этого калибра плюс 150 -калибра 7,62 мм Сестрорецкому оружейному заводу для проведения войсковых испытаний. В протоколе комиссии по разработке и испытанию автоматической винтовки от 28 октября 1913 п отмечалось: «Работы В.Федорова по выработке нового патрона , проведенные по его личной инициативе, должны быть отмечены как чрезвычайно ценные для дела выработки нового образца винтовки». В результате к 1914 г. по оценке Федорова, в подготовительных работах по разработке автоматической винтовки Россия не уступала ни одному из иностранных государств, кроме Германии.

С началом Перкой мировой войны анализ опыта боевого применения стрелкового оружия в войсках привел Федорова к мысли, что остро необходимым видом стрелкового оружия для армии является ручной пулемет. Для восполнения нехватки этого вида вооружения он предложил переделать автоматические винтовки его конструкции для ведения автоматической стрельбы и снабдить их магазином повышенной емкости. Изготовленные под 6,5-мм патрон Федорова образцы переделывались под 6,5-мм -японский патрон к винтовкам системы «Арисака», состоявшим на вооружении нескольких корпусов Северного фронта. Новый тип оружия вначале получил название «ручное ружье-пулемет»; впоследствии же установилось предложенное Н.Ф.Филатовым название «автомат».

Летом 1916 г. была сформирована особая рота, получившая 50 винтовок и 8 автоматов системы Федорова. В июле — сентябре рота провела около ста стрельб на полигоне и на стрельбище Ораниенбаумской стрелковой школы, которые фактически были войсковыми испытаниями. Автоматы Федорова испытывались также в 10-м авиационном отряде. Артком ГАУ рекомендовал ружья-пулеметы генерал-майора Федорова для вооружения пехотных частей, экипажей воздухоплавательных аппаратов—истребителей и бронированных автомобилей.

Особую роту придали 189 Измаильскому пехотному полку и 11 декабря направили на румынский фронт. Она стала первым в мире подразделением, полностью оснащенным автоматическим оружием. И по отзывам фронтовых офицеров, оно оказалось весьма эффективным. Так Первая мировая война дала начало еще одному типу автоматического оружия, который через полвека занял главное место в системе стрелкового вооружения пехоты. Интересно, что по ряду параметров автомат Федорова почти полностью соответствовал современным штурмовым винтовкам — общая длина, вместимость магазина, даже дульная энергия была весьма близка к патрону образца 1943 г.

Однако массового распространения оружие системы Федорова в то время не получило. Пожалуй, основным препятствием к тому была неприспособленность тогдашней русской оружейной промышленности к освоению новых образцов. (Для сравнения: поспешно принятый на вооружение ручной пулемет Шоша, значительно уступавший автомату Федорова и по удобству и по качеству конструктивных решений, французская оружейная промышленность растиражировала в количестве 250 тыс. и даже умудрилась вооружить им американский экспедиционный корпус.)

Полтора десятилетия деятельности Федорова после Октябрьской революции оказали, безусловно, определяющее влияние на последующее развитие оружейного дела в нашей стране. В январе 1918 г. генерал императорской армии Федоров получает от Советской власти немыслимое задание: организовать на недостроенном пулеметном заводе датской фирмы Мадсен в городе Коврове производство автоматов своей конструкции.

Любой инженер, мало-мальски знакомый с процессом освоения производства новых изделий, скажет, что задача эта достаточно сложна даже на нормально действующем предприятии в мирное время — а в условиях разрухи и гражданской войны, да еще на фактически несуществующем заводе, это чистейшая фантастика. Мало того: летом 1919 г. большой пожар полностью уничтожил корпус, где уже развертывалось производство… И все же к 15 сентября 1920 г. были изготовлены первые 15 автоматов.

Вскоре их выпуск довели до 50 штук в месяц, и 21 апреля 1921 г. Совет военной промышленности констатировал, что массовое производство автоматов системы Федорова налажено.

В этом же году Федоров организовал на заводе Проектно-конструкторское бюро — первое в нашей стране специализированное оружейное КБ. Шесть лет спустя Конструкторское бюро (ныне Конструкторское бюро приборостроения) было создано в Туле, а еще через шесть лет — Бюро новых конструкций (БНК) на Ижевском оружейном. Так сложились три основных центра оружейной мысли в России, творческая конкуренция которых в последующие десятилетия определила современный уровень отечественного стрелкового оружия.

Работа Ковровского ПКБ началась с создания на базе автомата Федорова унифицированной системы стрелкового вооружения, включавшей 13 образцов — от самозарядного карабина до станкового пулемета -первой в мире системы такого рода. В рамках системы был отработан ряд конструкций узлов и механизмов, использованных затем в образцах Дегтярева — дисковый магазин, шаровая установка для танкового пулемета. В федоровском КБ выросла целая плеяда выдающихся оружейников ковровской школы — Василий Алексеевич Дегтярев, Сергей Гаврилович Симонов, Георгий Семенович Шпагин, Петр Максимович Горюнов.

В 1926 г. руководство Красной Армии принимает решение — все перспективные разработки нести только под 7,62-мм патрон. Производство автоматов Федорова прекращается, а вместе с ним и работы по унификации стрелкового вооружения на его базе. ПКБ полностью сосредотачивается на доработке пулемета Дегтярева. Ему, своему первому ученику и близкому другу, Владимир Григорьевич и передает руководство проектными работами.

В 1931 г. Федоров уезжает в Москву и полностью переходит на научную работу. Венцом его исследовательской деятельности стал двухтомный труд «Эволюция стрелкового оружия» (1938 — 1939), в котором он систематизировал развитие оружейной техники с 1800 по 1930-е гг, а особо — дал блестящий прогноз ее дальнейшего развития. В 1939 г. он предсказал

*массовое распространение пистолетов-пулеметов,

* очередное уменьшение калибра стрелкового оружия и появление патрона промежуточной мощности;

* создание автомата под промежуточный патрон;

* унификацию патрона, конструкции автомата и ручного пулемета.

Одного этого было бы достаточно чтобы считать Владимира Григорьевича Федорова выдающимся ученым-оружейником. По широте профессиональных интересов и сфер деятельности он представляет собой вообще уникальное явление среди отечественных и, пожалуй, мировых оружейников.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗЦОВ КОНСТРУКЦИИ ФЕДОРОВА

| 7,62-мм винтовка | 6.5-мм винтовка | 6,5-мм автомат | |

| Патрон | 7,62x54R | 6,5 спец. | 6,5x50R |

| Общая длина, мм | 1045 | ||

| Длина ствола, мм | 800 | 800 | 520 |

| Масса, кг | 4,4 | 4,24 | 4,4 |

| Емкость магазина, патронов |

5 | 5 | 25 |

| Начальная скорость пули, м/с | 860 | 860 | 660 |

| Дульная энергия, Дж |

3550 | 3143 | 1960 |